1.

義父が亡くなったと知らされたのは、丁度私の妊娠が発覚し、悪阻の真っ最中だった。

義母から掛かってきた電話の向こうから、東京の空の下よりもアブラ蝉の鳴声がうるさく聞こえた。向こうは田舎なのだな、と実感する。

電話を受けた私は自分の体調を心配する義母に「大丈夫です」と嘘を吐いたが、すぐにばれた。

「今、丁度、エリカの悪阻が酷いんだよ。ちょっと、葬式には連れて行けないなあ」

夫が話している最中にも吐気が込み上げてくる。胎児が順調に育っている証だとしても、酷い試練だと感じる。

「うん、そうだな。俺一人で行くよ。うん、それはエリカにも話して、そっちで返事するから。うん。そういう事で。母ちゃん、大丈夫か?それならいいんだ。うん、じゃあ明日そっちで。ん」

義父は片田舎で、小さな建設会社を経営している。夫の総司は大手ゼネコンで働いているが、ゆくゆくは義父の会社を継ぐ事になるとは聞いていた。総司の兄は、建築とは無縁の職業に就いているので、会社を継ぐ事は無理らしい。

が、こんなに早く、そんな日が来るとは思わなかった。

「父ちゃん、現場で足場から落ちて、即死らしい。明日通夜で明後日葬式なんだけど、エリカの事は母ちゃんも分かってるから、お前はお留守番な」

そう言って端正な顔立ちを少しだけ緩めた。実の父が死んだのだ。笑顔になんて見せられないだろう。それでも私を心配させまいとする彼の気持ちが嬉しかった。

「私の事は心配しないで。お義母さんのケアをしてあげてよ」

私は横になっていた体を起こし、脚を崩して座った。座っても分かるぐらい背の高い彼の顔を見上げると、彼は私の頭を、何かの形を確認するように、丁寧に撫でた。そして決意をしたように、一度下を向き、そして顔を上げた。

「葬式が終わったら、母ちゃんと実家で同居してくれないか?」

いつかこの日が来る事は分かっていた。親思いの優しい総司の事だから、いつか。

「父ちゃんがいなくなって、従業員も困ってるらしいんだ。建築途中の現場もいくつかあるみたいだし。俺が、継がないと」

その顔に見える決意は固く、端正な顔を更に凛々しく輝かせた。

「うん、いいよ。総司に着いて行くから」

私の夫は素敵だ。聡明で、顔立ちも凛々しく、スタイルが良く、背が高い。頭の回転が早く、親思いで、仕事もできる。何より、私想い。

こんな完璧な夫を持った私は、何処に行くにも誇らしかった。隣を歩く時に浴びる女達の羨望の眼差しに、私は優越感すら感じた。彼が私の様な、何の変哲もない女を選んだ事が、奇跡的だった。

総司がいない二日間は、吐気に耐えながらずっと横になっていた。

店を継ぐという事は、あの田舎に引越しをするという事。新しい環境で、果たして順応していけるだろうか。義母とはうまくやっていけるだろうか。心配は尽きないが、今はお腹の子供の事に専念しなければ。お産をする病院も、変更しなければならない。

二日後、総司が帰宅した。喪服のままで、かすかに線香の香りがした。帰って来たのは二十三時近かった。

「お疲れ様。お義母さんは、大丈夫だった?」

私は立ち上がって彼の上着を受け取ろうとすると、彼は片手を上げてそれを制した。

「横になってて。母ちゃんは、何だかあっけらかんとしてたよ。心配なさそうだ。会社を継ぐ事を伝えて来たよ。嬉しがってた」

ワイシャツのポケットから煙草の箱とライターを取り出した。台所の換気扇を回し、真下で煙草を吸い始める。お腹の胎児への気遣いだそうだ。

「従業員は顧客と連絡をとって、工期を少し伸ばして貰ったらしい。数日のうちに俺らは向こうに移ろう」

まだこのアパートに越して来て日が浅かった事が幸いして、段ボールは豊富にあったし、まだ荷解きをしていない荷物すらあった。

「申し訳ないけど、エリカの自分の荷物だけは、何とか、まとめておいてくれるか?」

タバコを一本吸い終えた総司は私の傍へ来て、横たわる私の両の手を、暖かく大きな手で包み込む。夏場であれ、彼の暖かさは不快ではない。

「うん、分かった。他の物も、できる所までやるから」

彼は私のお腹に片手を当てた。温もりが、臍の辺りにジワリと伝わる。

「無理はしないでくれよ」

葬儀が終わって始めて見せた総司の笑顔だった。私は吐気と戦いながらも、出来うる限りの笑顔で応えた。

彼がシャワーを浴びる音がし、無性に抱かれたくなった。が、今はそんな余裕はない。

総司は退職届を出し、理由が理由だけに、早期に退職の手続きが済んだ。多少なりとも退職金が出るそうだ。

私は悪阻の合間を縫って、段ボールに洋服や書籍、細々した物を詰める作業を行った。近日中に使わないであろう食器類も、少しずつ纏めた。

「ああ、そんなに無理するな。あとは引っ越し屋に任せよう。触られたく無い物だけ、エリカは纏めてくれればいいから」

食器を新聞紙でくるんでいた手を、身体の後ろから腕を回して掴まれた。

耳元で「こんな事になっちゃって、済まないね」と囁かれ、私はあろう事か、下半身の襞から生温かい液体が漏れ出すのを感じ、顔を赤らめた。

引っ越し社のトラックを先導する形で、総司の実家へ向かった。当然、トラックよりも彼が運転するクラウンの方が早いので、途中途中、サービスエリアで休憩をした。悪阻と車酔いはあまり相関性が無いんだな、と感じる。

今日は悪阻が軽い。エアコンを入れずに窓を開け、湿った風に顔を受ける。

実家まで六時間。八月だというのに到着した夕方の実家は、風が少し冷たかった。ひぐらしが鳴いている。見た事も無い花が、道の端にぽつり、ぽつりと咲いている。田舎だな、と改めて感じる。

2.

「お世話になります」

私は広間で義母に三つ指をついて挨拶をした。義母は細身のデニムにシンプルなTシャツ姿だったが、センス良くまとまったその格好からは年齢が窺い知れない。

「そんなに畏まらなくてもいいから。それよりエリカちゃんは、料理は得意?」

突然の質問に戸惑い、「うっ」と声にならない音が漏れたが「た、大概の物なら、はい」と絞り出すと、義母の顔が花が咲くように綻んだ。

「良かった。私はまだフルタイムで働いてるし、総司はきっとこれから忙しくなるだろうから、家事全般をエリカちゃんにお願い出来ないかなぁと思ってね」

私は嬉しかった。知り合いがいないこの町で、日中特にやる事もなく、ただ惚けて一日が終わるなんていう毎日だけは避けたかったから、こうして役割が貰える事が嬉しい。

「何でもやります。ざっとやる事を教えてください。紙に書きますから」

私は、手元にあった鞄の中から愛用の赤い手帳を取り出し、メモページを開くと、それを見た義母は「あら、準備が良い事」と偉く感心した様子だった。

「畑はお父さんが仕事の合間に管理していたから、実際私にはよく分からないの。図鑑なんかは部屋にあるから、もし畑を続けたいと思うなら、それを参考にして。今もキュウリとトマト、あとはナスもなってるからね」

はい、と返事をしながらメモを取る。畑には真っ赤に熟したトマトが、窓からでも見える。

「風呂場はここ。毎日湯船を張ってくれると嬉しいな。洗濯も、出来れば毎日。庭に物干しがあるから」

克明にメモをする。病院で検査の仕事をしていた頃から、何かにつけてメモをする習慣が身についている。

「ここは土間。この大きな冷凍庫は、保存食を入れたりするための物なんだけど、私の母が亡くなってからはあんまり使ってないの」

大きな直方体の扉を手前から奥に引き上げると、人が一人入れる位のスペースから冷気が放たれ、私と義母の顔を覆った。二人とも同時に顔を背けたので可笑しかった。

甥や姪が来た時の為だろう、アイスキャンディの箱が二箱、入っていたが、霜だらけで銘柄も何も見えなかった。

購入した時は白色であったであろう冷凍庫の表面は、少し黄ばんで見える。子供達のいたずらか、何かのキャラクターのシールが足元に貼られていた。

「普通の冷凍庫代わりに使ってくれてもいいし。あ、私は食事、冷凍食品なんかでも全く構わないタチだからね」

そう言うと義母は私の肩をポンと叩いた。

「難しく考えないで。私はそこらの鬼姑とは違う。日中は仕事だし、友達と遊び歩く事もあるしね。エリカちゃんも赤ちゃんが産まれたら、ママ友なんか出来るんじゃない?遊び歩いていいから」

そう言って笑う義母を見て、私は苦笑しながら首を傾げた。子供が生まれたら遊びまわるなんて無理なぐらい、幸せな忙しさを味わうと聞く。

3.

義母は大体十九時前には帰宅する。数日前までは総司も同じぐらいに帰宅し、一緒に夕食を食べていだが、数日で一変した。

総司の帰宅は二十二時を超えるようになった。社長なんだ、当たり前だ。すっかり冷たくなった干物をレンジで温め、味噌汁と野菜、お米と共に出す。

「なーんか、東京にいる時より忙しくなりそうだよ」

総司はホッケの骨をするりと剥がしながらボヤく。

温め直しても美味しいようなおかずを、何か考えておかないと、そう思い、近くにあったレシートの裏にメモを取る。

「そう言えば、産院は決めたの?」

ホッケを突つく手を休めて、対面に座る私の顔を覗き込んだ。

「うん、電話してみたら、空きがあるって。城内病院ってとこ」

「まじでか」総司の顔がパッと明るくなる。

「俺が産まれた所だ」

「そうなんだ」

私もつられて笑顔になった。最近は悪阻も落ち着いて来て、ようやっと笑顔が出せるようになった。

「とりあえず悪阻も治まった事だし、明日にでも病院に行ってみる事にするよ」

実家からそう遠くない場所にある病院で、車であれば十分で着くだろう。私は総司のクラウンに乗り、総司は会社の軽トラや営業車に乗って仕事に出ていた。

この辺りで暮らすには、車が必須だ。缶ジュースの販売機すら、近くにはない。

車を走らせていると、戸建の建築現場を通りかかった。青山建設、と屋根の上から暖簾の様に旗が降りていて、夏の終わりの風にはためいていた。目を凝らすとそこには総司と、頭一つ分背の低い、作業着を着た女性が、何とも親しげに話していた。笑いながら彼女は総司の肩を押した。私の総司に触れている......。

車でその場を走り抜けた。クラクションを鳴らして存在を教えようと思ったが、やめた。

病院は、この町の規模にそぐわない様な大きな総合病院だった。私は東京で発行された母子手帳を手に、受付を済ませた。

「青山さん」

ナースに呼ばれ、診察室へ入ると、縁が下部にしかついていない洒落た眼鏡をかけた女医が座っていた。

「東京から来たのね」

彼女はボールペンを肩にトントンと叩きつけながら、まだ空欄だらけの母子手帳を見ている。

「とりあえず赤ちゃんの状態を見ますから、隣の部屋に入ってください」

そう言われて隣のドアに入ると、東京でも同じだった、上下に動く内診台と、中途半端な丈のカーテンが引かれていた。どこもかしこも、薄いパステルピンクの様な色でまとめられている。

「下半身は裸で、台に乗ってください」

ナースから声が掛かった。

普段なら総司相手でも恥かしいこの間抜けな格好が、胎児のためなら平気になるのが不思議だ。

「うん、もう少し足を広げて」

超音波画像を撮るための機械が挿入される。気持ちの良い物ではない。

「うん、あぁ、そうね。わかりました。じゃあ支度して、また隣の診察室に入って下さい」

ジジジと画像を印刷する音が聞こえた。

あっという間に内診を終え、私は身支度を整えると、ノックして隣の診察室に入った。

女医は一度細い中指で眼鏡の位置を直し、手にしていた黒と白の超音波画像を私に見せた。

「ここが子宮。こっちが卵巣。これが赤ちゃん。残念ながら赤ちゃんは子宮にはいないの.

分かるかな」

全身の血の気がさっと引いて、身体の中を何か冷たい物が通り抜けていくのを感じた。

「子宮外妊娠、ですか?」

「そうね」

女医は慣れているのだろう。狂おしい程に落ち着き払っている。

「このまま胎児が体内に吸収されてしまう事もある。それなら心配ないんだけど、出血を起こす事もある。そうするとあなたの身体にも危険が及ぶ」

大出血を起こして、いっその事死んでしまったらいい。瞬間的にそんな風に思ってしまった自分が恐ろしかった。そう考えてしまうぐらい、狼狽していた。この狼狽を目の前の医師に伝える術を、私は持っていない。

「どうする?オペするなら予約を取らないといけないけど」

「少し、待って見ます。一週間後ぐらいにまた来てみます」

私は女医の返事も聞かずにふらふらと席を立ち、俯いてドアへ向かうと、ナースがドアを開けてくれた。

まだ胎児はお腹にいるのだ。一日でも長く一緒に......。

待合室で待つ、お腹の膨れた妊婦が、自分の仲間だった人間が、急に自分の敵に回ったような気分だった。私の赤ちゃんに残された時間はもう、残り少ない。

クラウンのサイドミラーに、トンボが一匹止まっていた。手で追い払った。

総司より先に帰宅した義母に、この事を伝えた。

義母は目に涙を貯め、「エリカちゃん」と私の手を握った。

私は涙すら出なかった。何しろまだ子供は、胎児はこのお腹の中にいるのだ。部屋を間違えただけなのだ。

「突然出血したりなんかで、ご迷惑をお掛けしたらすみません」とだけ伝え、夕食の支度に戻った。その日の義母との食卓は、一切会話が無かった。

二十時頃、総司が帰ってきた。急いで帰って来たらしい事が、息の弾み具合で何となく判断出来た。顔をみるなり「赤ちゃんはどうだった?」と頬を紅潮させて私のお腹に視線を向けた。

彼の期待に胸を膨らませた顔を見た私は、涙が込み上げて来て、彼に抱きつき,

しゃくり泣いた。

「な、何、どうしたの?」

彼は私の背中をさすり、落ち着かせようとするが、私の嗚咽は高まるばかりだった。

「赤ちゃんが、生まれる事が、出来ないの」

「へ?」

「子宮外妊娠なの」

総司は私が妊娠してから、妊娠に関する本を一通り読んだ。子宮外妊娠についても知識はあるのだろう。

私を抱いたままで、「運が悪かっただけだ。誰も悪くない」と、頬を寄せた。

「一度妊娠出来たんだ。次がある。また赤ちゃんを作ろうよ」

そう言って私の涙を親指で拭ってくれた。しかし総司の目にも、光る水分が震えている事に気づいた。総司の赤ちゃんが消えてなくなるなんて。

作業現場で楽しそうに話す女性社員と総司の事なんて、スッカリ忘れてしまっていた。

4.

開け放った窓から、冷たい風が草の匂いを運んで来た。

農機具庫を挟んで隣に、総司の同級生の家がある。洗濯物を干していると、お嫁さんらしき人が、突っかけを履いて縁側から外に出て来た。夏の終わりの太陽に、目を顰めている。

「今日も暑いですね」

陽の方向に手の平をかざしながら、こちらへ歩いて来た。私と、同じ位の年齢だろうか。膨れたお腹を庇う様に、もう片手で支えている。

「総司のお嫁さん?」

「はい」

総司を呼び捨てる彼女に、良い印象は持てなかったが、鼻筋の通った色白の美人だった。

「じゃあ東京から?」

「はい」

私は一度止めた洗濯物干しの手を再開させて、目線を外した。

「私は総司の同級生。旦那もそうなんだけどね」

あぁ、やっぱり同じ歳か。

「お名前は?」

「エリカです」

彼女は顔を背けた。クスリと笑われたような気がした。

「都会っぽいお名前。私は岩谷陽子です。宜しくね」

「あ、はい」

陽子というその人は、お腹をさすりながら「あぁ、暑い」と一人呟き、部屋の中に戻って行った。自己紹介がしたかったのか。何処か棘のある感じのする女性だった。

洗濯物を干し終え、少し畑の方へ出た。眼前には大きな山が聳えている。

冬になると豪雪地帯であるこの辺りは、温暖化の昨今でもかなりの積雪量があるという。この裏山は、冬場は勿論、春でも残雪が多く、入山が禁止となっている。遭難者も多いようだ。

だが夏の太陽を背に受けた山は穏やかな物で、その稜線を上から下に目で追って行くと、段々と家屋の赤や青の屋根が増えて行くのが見える。

洗濯の籠を持ち、部屋に入った。陽子という女も旦那さんも、総司の同級生か。この辺りには、都会に出て行く人間はあまりいないのだろうか。

二十二時を回った頃、総司が帰宅した。義母は既に床に就いている。

生姜焼きを食べながら総司は私を見つめていた。あまりにもその視線が強くて、私は下を向いた。

「エリカ、大丈夫か?」

子宮外妊娠の事だろう。陽子と言うあの女の腹を見た時に、形容し難い思いに駆られた事は黙っておいた。

「もう、どうにもならない事だから、大丈夫」

「そうじゃなくて」

総司は味噌汁に口を付けると、長い指を鉤型に折り曲げ、私を差した。

「友達もいないだろ。隣に住んでる陽子は同じ歳だし、旦那の健もだ。何かあったら相談に乗ってくれる」

彼はそう言った。が、私は彼女に良い印象を受けなかった。

「うん、今日話しかけられた。気さくな方だね」

私は口を吐いて出る虚言に自ら驚いた。

「他にも俺の同級生は何故だか地元にいる奴が多いんだ。工務店にも一人、女の子がいるしな」

病院に行く時の、あの女が思い浮かんだ。総司の肩を小突く女。

「心配する事はない。友達なら沢山できる。俺も紹介するからさ」

ドレッシングが掛かったキャベツを混ぜながら、思いついたように顔を上げた。

「そうだ、ここに来てから一度も一緒に風呂に入ってない。母ちゃんも寝てるし、久し振りに入るか」

味噌汁を飲み干すと「ご馳走様」と言って食器を重ね、流しに運んだ。私はそれを洗う。

久々の二人での入浴。嬉しかった。考えるだけで体が火照った。

パジャマと下着、洗い用のタオルを用意し、それを手に浴室へ入った。

先に入っていた総司は「俺が先に洗ってもらおうかな」と椅子に座っている。

私は彼の身体をざっとシャワーで流し、シャンプーで髪を洗った。短い髪が、しなやかに折れる。

鏡越しに目が合うと、どちらからともなく微笑み合う。幸せな瞬間だ。

それからボディソープを泡立てて、身体の至る所に泡を擦り付けた。彼のソレの部分は念入りに。

まだ若い総司は数回扱いただけで身体を震わせ、後ろを振り向き「凄くいいよ、エリカ」と囁いた。私は彼の声だけで濡れるてしまう。

暫くして鏡越しの彼は苦しそうな表情をしたと思ったら「攻守交代」と言って私を椅子に座らせた。

私は既に濡れていたが、泡立つ石鹸でうまくカモフラージュ出来だだろう。しかし、彼は石鹸のついた指で、私の蕾を左右に刺激したり、空いた片手で胸の先端にある突起を抓み始めた。石鹸とは違う、ドロリとした液体が、私の襞の間から流れ出した。

「もうこんなにしちゃって」

意地悪そうに笑ってそういう総司は、私の足を存分に広げ、間に顔をうずめた。

「あ、んっ」

あまりの快感に声が出た。

「どんどん出て来るよ。これじゃヌルヌルで入れられない」

そう言うと、傍にあったタオルで私の局部を少し拭き、私に跪かせると、先端の丸まった熱い棒で私の穴を探し、そのまま、するりと飲み込んた。

「んっ。あはっ」

私は声にならない声を出し、総司は後ろから単調に突き上げた。突きながらも私の突起をコリコリと動かし、私の頭はとろけそうでおかしくなりそうだった。

彼の突く早さが早くなって来ると、私の突起の付近にも刺激が加わり、私は果てる寸前だった。彼も最後の一踏ん張りで、ぴちゃぴちゃ音浴室内に響かせながら、最後は腰を震わせ、果てた。

「エリカの身体は最高だ」恥ずかしげもなく言う彼の言葉に私は俯き、微笑んだ。

二人重なり浴槽に入っていると、後ろから抱きしめられる。

「エリカに何の不自由もない生活を与えたいんだ。俺に出来る事があったら遠慮なく言うんだよ」

私は体の後ろから回っている彼の腕を取り、頬を寄せた。

こんな幸せがあって良いんだろうか。お腹の胎児の事は残念だけど、総司は私だけを見ていてくれる。義母は都会から来た世間知らずの私に優しく接してくれる。これ以上の幸せはない。

5.

車を少し走らせたところにある、小さなスーパーに行ってみた。どうやら食料品を調達するにはここが一番近いようだ。義母が言っていた。

レジを打つ年配の女性が、掛けた銀縁の眼鏡の上から私の顔をまじまじと見つめ、「見掛けない顔だねぇ」と言うので、地元では名の知れている、「青山建設」という名前を出すと、「あぁ、総司君のお嫁さんなのか」と首をゆっくり縦に振りながらバーコードを読み取って行く。

「うちの娘と一つ違いでね。総司さん、総司さんって慕ってたっけ」

あぁそうですか、と私は作り笑いをした。慕っていたから何だというのだ、私は総司の嫁だ。

支払いを終え「それじゃぁまた」と言い籠を持つと「総司君に遊びにいらっしゃいって言っておいて」と言われた。名前も名乗らず、何なのだ。誰なんだろうか。

帰宅をすると、丁度洗濯が終わっていたので、買ってきた品物を冷蔵庫に仕舞い、それから洗濯物を干しに庭に出た。待ってましたとばかりに、隣の家の掃出し窓が開けられ、陽子という女がため息にも似た長い吐息を吐きながら庭に出てきた。

「今日も暑いわね」

「そうですね」

私は一応会釈をして、それから洗濯物に目を戻した。昨日、物置を掃除した時に使った雑巾の汚れが、あまり落ちていなくて落胆する。

「妊娠してるから、身体を冷やすなって義母が言うからね。エアコンが使えないの」

だから何なのだと思いながら私は黙々と洗濯物を干し続ける。彼女は私の相槌なんて意に介さぬ様子で、一人話を続ける。

「総司、若い頃からこの辺では知らない人がいない位、頭が良くて、イケメンで、優しくて。凄く有名人だったの。知ってた?」

「いや、知りません。彼は自分の事を自慢したりしませんから」

特に他意はなかったのだが、言ってから少し棘がある言い方をしてしまった事に後悔をした。

「女の子はみんな、総司に夢中だった。最終的にそれを射止めたのが......あなたみたいな人だとはね」

フフッと笑いながら体を反転し、「よっこらしょ」と言いながら縁台に乗り上げて部屋へ戻って行った。

早く赤ん坊を産んで、暫く家から出ないでくれ。そう思った。

「今日スーパーに買い物に行ったら、レジのオバサンが、総司君に遊びに来いって言っておいて、だって。誰?」

ダイニングテーブルに夕飯を並べながら言うと、総司は斜め上を見上げて「んー」と思案顔をした。

「あぁ、分かった。あそこのスーパーの経営者なんだよ。娘は野球部のマネージャーやっててさ。まぁ、遊びに来いって言われても、なぁ。子供じゃあるまいし」

総司は私の顔を見て困ったような顔をし手で笑った。確かに、そんな事を言われても、だ。

「隣の陽子さんは、総司が大層モテたって話をしてたよ」

総司の隣の椅子に座り、彼の肩を少し突いた。ハハッと照れ笑いをする総司も、素敵だ。

「もう俺も三十近いんだ。あの頃の俺はもういないよ。ご飯まだお代わりある?」

細身なのによく食べる。しなやかな筋肉を作り上げているのは私の食事だと思うと誇らしい。

「俺がモテたなんて話を聞いたって、いい気分じゃないだろ」

総司を射止めたのがあなた「みたいな人」だとはね、という陽子の言った言葉が頭を掠める。そっちの方が気分を害する。

「そんなにモテた人の奥さんが私だなんて、みんな笑うんじゃないかって思うよ」

総司はご飯を持って来た私の頬を優しくつねり、引っ張った。

「今度そんな事を言ったら怒るからね。俺の自慢の奥さんなんだからね」

その言葉に私は言いようのない安堵を覚えた。同級生の多いこの町で、大層モテた総司の存在がが行く先々で知れ渡っていて、行く先々で女に言い寄られてるんじゃないかなんて、そんな可笑しな妄想までしていた自分がバカらしくなった。

「今日は母ちゃんはまだ起きてるんだな」

少し離れた茶の間から、テレビの音が漏れ聞こえている。しぶとく鳴き続けた蝉の鳴き声が、ぱたりと止み、冷たい風が小窓から流入してきた。田舎は、秋の足音が来るのが早い。そして秋が短い。

6.

「そうね、もう胎児組織は吸収されてるかもしれない」

女医は洒落た眼鏡の位置を直しながら、超音波写真を見直す。

「万が一、腹痛があったり、不正出血があったらすぐに病院に来てね。性交渉は、そうだな......もうすぐにでも始めていいと思う」

そう医師に告げられ、先日既にセックスをした事を思い出した。

「じゃあ何もなければこのまま病院には来なくていいって事ですか?」

医師は頷いて「また赤ちゃんが出来た時にお会いしましょ」と言った。

さっと目を遣った彼女の名札には、東京の有名な大学病院の名前が書いてあった。東京の人なのか。

少し遠回りして、街中に車を走らせた。

いつの時代の物か分からない、錆びた看板が張り付いているトタン屋根の小屋や、プロパンガスの大きなタンク、私の運転テクニックでは到底入る事の出来ない細い農道、あちこちにある、小さな墓地。

四角く区画がされている田んぼには、稲穂が揺れている。もう秋だ。総司の実家は稲作はしていないが、隣近所からお米が貰えるので、米を買う必要はないと、義母が言っていた。

新米の季節がやってくると、昼間の風も冷たくなってくる。この辺りの秋は短い。

東京にいた頃は秋が一番好きだった。夏の様に暑くもないし、冬の様に厚着をしなくても良い。一番ファッションに気合が入る季節だ。

が、この町に来て、私と同じぐらいの年齢の人達が着ている服装があまりにも......ダサイ事に気づき、気合を入れても仕方がないと諦めた。

ぐるりと回り、引き返そうと思った時だった。遠くに、青山建設の軽トラがハザードランプを点滅させて停められていた。そこは現場ではなさそうで、おそらく民家の前なのだろう。

私は少し離れた場所に車を寄せ、降りた。軽トラの横にいるのは、総司と、エプロンを掛けた若い女性だった。

彼女は総司を見上げるようにして笑顔を振りまき、彼も笑っている。そのうち彼の手が彼女の頭に伸び......私はその場を逃げるようにして車に飛び乗り、走り去った。

軽トラの横をすり抜けるように走った。総司には、気づかれたかもしれない。

私は必死の形相で家まで辿り着き、広間に倒れ込んだ。

どうして今まで考え付かなかったんだ。モテたって事は、それだけ関係を持った人間が多かったって事じゃないか。エプロンの女だって、スーパーの娘だって、元彼女かも知れない。総司とセックスをした相手かも知れない。工務店の女だってそうだ。もしかしたら陽子も......。

「俺がそんな男に見えるか!」

一喝された。今日見た光景を、全て総司に話し、問いただしたのは私だ。

「俺は確かにモテたよ。だからって全ての女を相手にしてきた訳じゃない。そりゃ身体の関係になった相手だって多少はいるけど、だからって全部の女を相手にしたんじゃ身が持たないぐらい、モテたんだ。これは事実だ」

長い指先で、少し熱いマグカップを持ち、コーヒーを一口飲んだむ総司の顔は、蒸気で少し曇る。

「それに過去だ。エリカが心配する事は何もない」

私が自分のマグカップにコーヒーを入れてテーブルに置くと、総司は私の好みの量の砂糖を入れてくれる。

「仕事中にああやって、色んな人と会ってるの?」

私はスプーンでコーヒーをかき混ぜながら、彼の顔色を伺った。総司は少し顔を背けるようにして私から目を逸らした。珍しい事だ。

「偶然家の前を通りかかると、まだこの家に住んでるのか、とか気になるんだ。勿論、女だけじゃない、男もそうだ。立ち話をして帰るだけだ。それに、将来の顧客になるかも知れないんだから」

そのうち落ち着く、そう言ってコーヒーを飲み干し、二階へ上って行った。風呂に入るのだろう。

義母は既に寝付いているが、今日は誘って貰えなかった。折角、風呂に入らず帰りを待っていたのに。そう不満を漏らそうかとも思ったが、今日は不満を並べ立ててばかりになるのでやめた。

7.

すぐに陽が陰ってしまう。太陽が照り始めるとすぐに洗濯物を干し始める。隣の家からは断続的に赤ん坊の泣き声が聞こえる。いつの間にか、産まれていたようだ。

暫くあの女は外には出てこないだろうと油断していたが、ガラガラと掃出し窓が開く音がした。

「こんにちは」

「こんにちは。あの、赤ちゃん、おめでとうございます」

幾分ほっそりした様に見える彼女は、やつれた顔を引き攣らせて笑った。

「めでたくなんてないっつーの。朝晩問わず泣かれて、母乳は飲まないし。嫌になる」

庭に転がっていた棒切れをサンダルをつっかけた足で蹴とばした。棒は雑草だらけの庭先に音を鳴らして転がった。

「今、赤ちゃんは?」

「あぁ、お義母さんがミルク飲ませてる。どっちが母か分かんないよ、全く」

怒りの矛先を何処へ向ければ良いのか分からないといった感じだった。とは言え、こちらに向けられて困る。私はさっさと洗濯物を干してしまおうと手を動かした。

彼女は縁台に腰掛けた。居座るつもりか。

「総司とは、セックスしてるの?」

不仕付けな質問に腹が立った。そんな事、知り合って数カ月の人間に話すか、普通。

「夫婦ですから」

ふーん、と意味ありげに声に出して言い、辺りを見回している。この人がいると家事に集中できない。早く家に帰って欲しい。

「子供は?」

「流産しました」

一瞬彼女は動きを止めたが「あらそう」と言って地面から浮いた脚を揺らしている。

「健の子供だからかな、全然可愛くないの」

赤ん坊なんてそんな物だろうと思うが、あえて口には出さなかった。会話を拒絶したくなる要素が、彼女にはあるのだ。

「総司との子供なら、きっと可愛い子供が生まれるんだろうな」

それは陽子と総司の間に生まれてくるという仮定の話であって、非常に胸糞の悪い事だった。私は最後の一枚のタオルを干し終えると「それじゃ」と言って勝手口から家に入ろうとした。

「あのね」

陽子が声を張るのが聞こえ、私は足を止めた。

「私、総司とヤッた事、あんの」

私は勝手口のドアを、聞えよがしにバタンを閉め、部屋に入った。

だから何なんだ。だから何なんだ。総司は私の夫だ。今、彼とセックスできるのは、私しかいない。あの女は、何なんだ。

義母と二人で食事をしていた。彼女は食事に関して好き嫌いも言わないし、味付けに文句も言わない。私の料理の腕が決して良い訳ではないのに、何も言わずに残さず食べてくれる。

「お義母さん、嫌いな食べ物はないんですか?」

里芋と鶏肉の煮物をに箸を伸ばしながら訊いた。

「ない。何でも食べられるよ。肉も魚も野菜も。昔からそうかな。エリカちゃんは?」

出汁の染みた里芋をもぐもぐしながら「私もです」と答えると、義母はにっこりと微笑む。

「総司が健康でいられるのもエリカちゃんのお陰だね。エリカちゃんがお嫁さんに来てくれて、本当に感謝してるんだから」

私は顔を傾げて「ありがとうございます」と消え入るような声で礼を言った。

総司が好き嫌いなく何でも食べるのは、義母がそういう人だからなのかと納得がいった。

「畑はどう?やっていけそう?」

「お義父さんの本を見ながら、手さぐりですけど、やってます。この里芋も畑のです」

箸で里芋を刺した義母は、「どうりで、美味しい訳だ」と言って口に放り込んだ。

私はコンロの前に行き、煮物の皿に里芋と鶏肉を足した。

亡くなった義父の仕事に義母は関わる事は出来ないけれど、畑に実る野菜を通じてなら、義父と義母は繋がっていられるのだ。私はそれを守って行こうと思った。

「あら、また泣いてる」

気温が下がった部屋の窓は閉め切っているが、それでもどこからか漏れ聞こえてくる赤ん坊の泣き声に義母が反応した。

「健君も陽子ちゃんも親になったんだねぇ」

しみじみ言う義母の言葉に耳を傾けながら、私は無言で席につき、味噌汁を口に運んだ。

「そうそう、明日は私、夕ご飯いらないから。友達とね、呑みに行く約束しちゃったの」

目をランランと輝かせ義母がそう言うので、分かりました、と答えた。なかなか社交的な義母は、時々こうして夕飯を外で済ます事がある。

気を遣っているつもりはないが、それでも義母と二人の食卓というのはなかなか張りつめる物があり、彼女が留守にするとなると私は少しほっとする。

8.

「十一月に入ったらすぐ、同級会があるんだってさ」

今日は少し早く帰ってきて茶の間の炬燵に入っていた総司がそう言った。「同級会」という聞きなれない言葉に「同級会?」と訊き直した。

「同窓会みたいな物だよ。東京じゃ同窓会が主流だもんな」

いまいち掴めなかったが、まぁ同じ年の人が集まって食べたり呑んだりするって事だろう。

「東京に出てる奴も来たりするから、ホテルでやるんだって。俺、今まで仕事で毎年パスしてたから、全然知らなくてさ」

テレビを見ながら「ほら」と手渡された葉書には、ホテルの名前や時間等が記されていた。

「これって、陽子さんも行くの?」

「え、知らないけど。赤ん坊産まれたばっかりだから、どうだかね。何で?」

ヤッた事があるのかどうかなんて、訊ける訳が無かった。

「別に。私が知ってる人って、陽子さんぐらいしかいないからさ」

その日は土曜日で、土日関係なく仕事をしている総司は不在だった。

義母は茶の間でテレビを見ていたので、その間に座敷を掃除していると、玄関の引き戸が開く音がした。

「ごめんください」

その声は若い女性の声で、私は掃除機を止めて玄関に出た。私と同じぐらいの背丈の、ポニーテールに髪を結っている女性が立っていた。

「はい、何でしょうか?」

私は努めて笑顔で応対をしたが、彼女は私ではなく、私の奥へ目線を遣っている。

「あの、総司さん、いらっしゃいますか?」

私は数度瞬きをして、「仕事ですが」と答えると、彼女は明らかに肩を落とした。

「どなた?」と後ろから義母の声がした。

「こずえちゃん?」

「あぁ、おばさん、お久しぶりです」

こずえちゃんと呼ばれたその女は義母とも知り合いらしい。

「この子、総司が野球やってた時のマネージャーさんなの」

義母が私に紹介し、私はスーパーのレジを打っていた女性を思い出した。

「あぁ、スーパーの」

「え、ご存じなんですか?」

こずえという女は私の方に硬い笑顔を向けた。目が、笑っていない。

「えぇ、お母さんなんですか?レジやってらっしゃいますよね」

スーパーで会った事を告げた。

「総司さんが東京から戻ってきたって知って、会いたいなって思ってあの、すみません」

私に向かってぺこりと頭を下げた。頭を下げるぐらいなら会いに来るなと思ったが、勿論口には出さず、代わりに社交辞令が吐いて出てくるのだった。

「明日なら休みですから。もしいらっしゃるなら明日、いらしてください」

本当は来て欲しくなど無いが、私は列記とした妻であって、恐れる物など何もないのだ、と、自分に言い聞かせる。

明日顔を出しますと一言言って彼女は踵を返して車に乗って走り去った。

走り去る前に、私を値踏みするように上から下まで目線を動かした事に気づき、不愉快だった。

義母は私の後ろでふーっと長い溜息を吐いた。

「あの子ね、総司に惚れてたのよ。しつこいぐらいにね」

短く切りそろえた髪をぐしゃっと掻き、「しつこい」と再度口に出し、茶の間へ戻ったので、私も後ろからついて行った。

「あの、明日来てくれなんて言わない方が良かったですか?」

横になってテレビに目を向けていた義母は急に体を起こし「そんな事無い」と首を横に振って否定した。

「あんな風に来られたら、エリカちゃんがしたように対応するしかないでしょ。どうせ二言三言喋ったら帰るでしょ、あの子も」

再び横になった義母はリモコンを持ってチャンネルを操作しながら昔を懐かしむように言った。

「総司はね、女には苦労させられた子なんだ。自分で言うのもアレだけど、何かとデキが良かったからさ」

それはちっとも自慢げに聞こえず、義母も一緒になって迷惑を被った事が多々あったのだろうと思わせた。

義母はもともと横浜の生まれで、見合いでこの田舎に嫁ぐことになったという話だ。もともと役所勤めをしていた事もあり、今も町役場で働いている。この町にいるどの中年女性よりも、義母は身綺麗にしている。

「ここでは洋服も手に入らない」と言って、インターネット通販で洋服を買うよう、義母に勧められた。彼女もそうしているらしい。

翌日、本当にこずえと言う女はやって来た。

「少々お待ちくださいね」

そう言って私は茶の間にいた総司を呼びに行った。

「こずえちゃん、久しぶりだねぇ」

義母には、家にあげない様に言われていた。だから私は玄関のすぐ裏にある座敷で静かに座って会話に聞き耳を立てていた。

「総司さんがこっちに戻ってきてるって聞いて、黙っていられなくてそれで......」

きっと照れて顔でも赤くしているのであろう。総司がコホンと咳ばらいをした。

「まだ実家にいるの?」

「はい、あの、総司さんみたいな男の人がなかなかいなくて、ってこんな事言ったらアレですよね」

一人で舞い上がっているのが分かる。昨日より声が上ずっている。義母が嫌う理由も分かる。

「俺みたいなのなんてどこにだって転がってるよ」

しくしくと泣く声が聞こえた。へ、こずえとかいう女、泣いてる?よく耳を澄ませると泣いているのだ。どこに泣くポイントがあるというのだ。

「総司さんが結婚したなんてショックでした。奥さんを見てもやっぱりショックで」

私は扉の隙間から玄関を覗き見た。あろうことか、総司の胸に顔を埋めていた。すぐに出ていって一発殴ってやろうかと腰を上げた。

「ちょ、困るよ、そういうのは。俺は嫁さんがいるんだ。こずえちゃんも色々あると思うけど、頑張ってよ」

明らかに総司は困っていた。彼女が、帰ろうとしないのだ。私は総司の携帯電話を取りに茶の間に行くと、義母が「まだいるの?」と言うので「帰ろうとしないんで、ちょっと小細工を」と言って携帯を持って玄関へ行った。

「総司、電話だけど」

玄関に顔を出し、ついでに女に一瞥を食らわせた。

「ごめん、そういう事だから。またどこかで」

総司がそう言うと、彼女は涙を拭いて玄関を出て行った。車のエンジン音がした。

「罪作りな男だね、総司って」

「まぁね。助かったよ、ありがとう」

頭の後ろをぽりぽりと掻きながら照れる姿もまた、様になる。

9.

「ほら、隣のおばちゃん、こんにちはって」

赤ん坊を抱いた陽子が近づいて来た。最近はなりを潜めていると思ったのに、また出てきた。まるで都会のゴキブリだ。

「あぁ、こんにちは。もう外に出して平気なんですか?」

私は努めて無表情で洗濯物を干した。

「もうベビーカーで散歩してる。泣く事も減ったし、少しは可愛くなってきたよ」

そう言いながら性別のよく分からないクシャクシャの赤ん坊のおでこを撫でている。

「男自慢の次は、赤ん坊自慢ですか?」

詰まらない喧嘩である事は承知しているが、言わなければ気が済まなかった。流産をした私に赤ん坊を見せつけ、私の夫とセックスをした事があるとわざわざ言いつけ。

「うーん、自慢ねぇ。自慢だと感じるって事は、あなた自身、羨ましいと思ってるって事でしょ」

話にならないと短くため息を吐き、私はさっさと洗濯物を干した。早く、籠を空にしてしまえ。

「今度ね、同級会があるの」

「知ってます」

急に強い風が吹き、一枚の台布巾が飛ばされそうになった所を素早く掴むと洗濯バサミで留めた。

「もう部屋に入ったらどうですか?赤ちゃん、可愛そうですよ」

風に舞ってアスファルト面から砂埃が舞い上がっているのが視認できる程だ。だが陽子はそんな話には耳を傾けず、自分の話したい事だけを話す。

「きっと総司は注目の的。都会から戻ってきた色男だからね。誰かしらが彼を誘うと思う。この辺りは娯楽が少ないからね。セックスぐらいしかないの、娯楽が」

セックスが娯楽だと言っている女がよくもまぁ子供を産んだなぁと感心すらしてしまった。娯楽、快楽の末に出来た子供なのかも知れない。

「陽子さんは同級会には行くんですか?」

「勿論」

意味ありげに私に視線を投げつけるので、私は目のやり場に困った。

「私が色男を釣り上げるかも、なんてね」

後ろ手に手を振りながら赤ん坊を片手に部屋に戻って行った。

この町の女たちは、何故、皆こうも積極的なんだろうか。男に飢えているのだろうか。それとも私の夫がそれほど魅力的だという事なのだろうか。

その場でエプロンを外し、籠の中に入れると、勝手口から部屋に入った。

10.

「帰りは二十二時ぐらいになるかな。夕飯はいらないから。遅くなるようなら電話するよ」

「うん、いってらっしゃい」

彼は私の頬に触れるだけのキスをすると、玄関を出て行った。いつものシャンプーの香りが少し香った。

少し経つと車のエンジン音が聞こえてきて、窓からちらりと見ると、運転席にいるのは男性だった。

お酒が飲めない友人の車で行き帰りをすると言っていた。安心だ。

夕食の準備をし、義母を呼ぶと、携帯で電話をしているところだった。

「すみません、お電話中に」

義母は手を左右に振って「いいのいいの」と言いながら席についた。

「東京にいた時からの友達でね。ちょっと話に花が咲いちゃって」

余程楽しかったのか、笑顔が顔に張り付いているように、ずっと笑っている。

「あれ、総司は?」

きょろきょろと見回す義母は、彼の行く先を知らなかったらしい。同級会である事を伝えると、彼女の顔が一気に曇った。

「大丈夫かしら......」

私は何の事かさっぱり分からず、から揚げを口に運んだ。引き上げるタイミングを間違えたから揚げは二度揚げになってしまったが、これはこれでカリカリとしていておいしい。嚥下してから「何がですか?」と改めて訊いてみた。

「女が寄ってくるんじゃないかと思って。あの子に限って悪さはしないと思うけど、あの子の周りは何と言うか......積極的な子が多くてね、昔から」

眉間にしわを寄せながら義母はそう言うので、心配になってきた。少し、動悸がした。母親が心配するような女たちとは一体。

陽子のような人間が沢山いるという事だろうか。お隣さんの事を話題に出すのはどうかと思いつつも、思い切って訊いた。

「陽子さんと総司は何か関係があったんですか?」

義母の顔が一段と曇った。「あれは関係というより間違い」きっぱりと言った。

お新香をつまみ、ご飯を一口食べると、モグモグしながら「総司には内緒にしておいてね」と前置きをした。

「総司曰く、陽子にレイプされたって。おかしな話でしょ?」

私もすぐに意味が飲み込めず、「はぁ」と返事にもならない声が出てしまった。蛍光灯にハエがぶつかる音がした。

「要は、無理矢理関係に持ち込まれて、総司も男だから結局最後までしちゃって、挙句。妊娠させちゃったの」

手に持っていた箸を二本とも落としてしまった。乾いた音が床面から跳ねてくる。

義母は「ごめんね」と言って箸を拾ってくれたが、私は身体が固まって動けなかった。

「勿論中絶したし、陽子ちゃんの今の子供は健君との子に間違いないんだけどね。過去に。過去にそういう事があったの」

義母に拾ってもらった箸をうまく握る事が出来ない。自分の周りだけ酸素が薄くなったようで、呼吸すら、危うい。

「変に優しい所があるでしょう、総司って。それを捉え間違えるんだよね、女どもがさ」

吐き捨てるように言う義母は、苦虫を噛み潰した様な顔をしていた。

私は一度深呼吸をし、「大丈夫、ですよ」と、とぎれとぎれだが言った。

「明日、仕事ですから遅くならないでしょうし。遅くなりそうなら電話も来るでしょうし」

そうね、と言って食事を再開した。

息子の事をよく理解している母なのだと感じる。息子の周りに集まる女どもの生態も、だ。自分の両親を亡くしている私は、早くこの義母に、新しい母に、孫の顔を見せてやりたい、そう思った。

二十二時を回った。私は車のエンジン音が聞こえたらすぐに迎えに出られるように、玄関に近い、広い座敷で雑誌を読んでいた。義母は既に寝てしまった。

石油ファンヒーターをつけているが、座敷は広く、なかなか温まらず、雑誌をめくる指が凍えて来た。石油ファンヒーターを自分の真横に持ってきて、温風に当たりながら待った。

なかなか帰って来ないので、カーディガンを手に玄関まで出て引き戸を開けてみると、丁度、正面から車のライトが坂を上ってきた。ホッと胸を撫で下ろした。

十一月なのに、都会だったら雪が降るかもしれないと思える、痛いぐらいの風が吹きすさんでいる。

坂を上ってきた車には見覚えがあった。隣の、岩谷家の車だ。助手席のパワーウィンドウが、蛇が舌を巻く様な音を立てて下がり、中から陽子が顔を出した。

「旦那さんならまだだよ。今頃女に囲まれて......」

運転席から「陽子!」と叱責する声が聞こえた。健さんだろう。私は無言で彼女の言葉を待った。

「とにかく、まだ帰らないと思うよ。そんな寒い所で立ってたって」

パワーウィンドウが上がり、車は隣の車庫へ入って行った。

いや、もう少し待てば、友人の車で帰ってくるだろう。私は座敷に戻り、再び雑誌に目を落とした。しかし、陽子の言葉が頭から離れない。

「今頃女に囲まれて」

ファンヒーターの温風で少し温められた携帯電話を手にし、一番先頭に出てくる総司に電話を掛けた。一度、二度、三度。出ない。コールはするものの、留守番電話サービスに接続されてしまう。

そのうち遠くから車のエンジン音が聞こえてきたので私はカーディガンも羽織らず玄関を乱暴に開けた。またしても痛く冷たい風が容赦なく身体にぶつかる。

夕方見たあの車。間違いない。やっと帰ってきた。

そう思ったのだが、無常にも車は家の前のカーブを曲がり、走り去って行った。

総司は......。

携帯の着信に気づいたら、すぐにでも掛け直してくれるだろう。不安に思いつつも、自分を自分で安心させるしか、今は策が無かった。寝そべりながら雑誌を見るともなしに捲った。

11.

着信を知らせるけたたましいベル音で目が覚めた。寝てしまっていたらしい。口角からだらしなく垂れる涎を手のひらで拭い、携帯の液晶を見ると、総司からだった。

「総司?」

『あぁ、俺。ごめん。ちょっと飲み会が盛り上がってて帰れそうにないんだ』

私は少し無言になった。電話の向こうは水を打ったように静まり返っている。

「そう、分かった。じゃぁ先に寝てるね」

『うん、じゃぁ、お休み』

私は通話終了のボタンを切った。

盛り上がっている飲み会。総司の声の後ろは、物音一つしなかった。しーんと静まり返っていた。もし飲み会の会場から外に出ているとしても、だ、何かしらの音はするだろう。

物音一つしなかった。まるで、そう、まるでホテルの一室に入っている様に、だ。

ファンヒーターを消して、寝室へ向かった。この家に越してきてから、このベッドで一人で眠りにつくのは初めてだった。

窓からはるか遠くの方に、新幹線の駅が見える。あの辺りにあるホテルの宴会場が会場になっていた。東京方面から来る人たちはホテルに泊まると言っていた。

まさか、ねぇ。総司に限ってそんな。

まさか、女の人と一緒にいるなんて、そんな。

否定しようと思えば思う程、様々な光景が頭に浮かんでは消え、眠りにつけない。結局、朝方眠りにつき、すぐに総司に起こされる羽目になった。

「エリカ、ただいま」

そう言ってベッドに横になっている私にすり寄ってきた総司の洋服からは、総司の煙草の匂いとは別に、薄らと甘い匂いがした。何かに、似ている。嗅いだ事のある匂い。キンモクセイ?

まさか、ねぇ。

「お帰りなさい。沢山呑んだの?」

「まぁ、そうだね。ごめんね。タクシーで帰ってきた」

呑んだ割に、息だって臭くないし、二日酔いの兆しも無い。総司はあまり酒に強くないのだ。呑み過ぎると大抵体調を崩す。

「服、煙草臭いよ。洗った方が良いよ」

「そうだね。着替えてご飯食べて、仕事行くか」

作業着と下着をタンスから引っ張り出し、その場で着替えた。

何故だろう。何故「シャワーを浴びる」と言わないのだろう。いつだって必ず日に一回はシャワーを浴びないと気が済まない性分の総司が、シャワーを浴びると言わない。どこかで浴びてきたんだろうか。

「じゃぁこれは洗濯に出すね」

彼が着ていたシャツとカーディガンと下着を一階へ持って降りた。

再度、カーディガンの匂いを嗅ぐ。これはどうしたって男の匂いではない。

丁度義母が起床してきて「急がなくていいから」と言われたけれど、総司が仕事に出かけなければならないので急いで朝食を作った。

「あんた、何時に帰ってきたの」

朝食を食べながら義母は顔を上げずに総司に訊いた。きっと朝帰りだったことを知っているのだろう。

「朝」

「バカか」

義母は右隣にいた総司の頭をバシッと叩いた。総司はまるで子供の様に首を竦めた。

「エリカちゃん、ずっと帰りを待ってたんだからね。寒いのに」

そう言えばファンヒーターの位置を動かしたまま、雑誌とカーディガンを置いたままで二階に上がってしまった事に今更気付いた。義母はそれを見たのだろう。

朝食を出し終えた私は座敷に行き、ファンヒーターの位置を戻し、雑誌とカーディガンを二階へ持って上がった。何となく総司と顔を付き合わせて朝食をとりたくなくて、総司が出かけてから一人で朝食を食べた。

洗濯物を干すにも上着を着ないと寒い。そろそろ土間に干す事にするか、なんて考えながら庭の物干し竿に洗濯物を干していると、匂いを嗅ぎつけたように陽子が外に出てきた。

「こんにちは」

「昨日はどうも」

私を追い詰めたあのひと言。あれが無かったら私は不安に駆られなかったかも知れない。いや、あれが無かったら知らないままだったかも知れない......?

「大人気だったよ、あなたの旦那さん」

縁台に腰掛けて私の方を覗き込むようにして言うのが分かったが、私はそちらを向かなかった。

「そうですか。誇らしいです」

クスッと笑われた。何が可笑しいんだ。

「で、総司は何時ごろ帰ってきたの?」

「朝ですけど」

私は不快感を隠さない語り口で返した。

「やっぱり。じゃぁあの中の誰かと......かな」

にんまりと気味の悪い笑みを浮かべる陽子を見てしまった。吐き気がした。

「あなたの旦那は、押されると弱いの。知ってるの」

義母の言葉が頭の中を反芻する。変に優しい、総司。陽子に言い寄られてセックスし、妊娠させてしまった、総司。目の前にいる女を、刺殺してやりたい気分だ。

そんな気分が顔に出てしまったのだろう。「怖い顔」と言われ、我に返った。

「少なくとも私は総司に手を出してない。当たり前か。健が一緒だったからね。他の女は知らない。女が集ってたのは事実。それだけは教えておく」

部屋の中から陽子の義母が窓を叩き、陽子を呼んでいる。私は彼女と目が合い、会釈をした。

洗濯物を干し終えた手の平は冷たさで真っ赤になっていて、痛いぐらいだ。籠を持ち、陽子には何も言わずに部屋へ戻った。

明日からは、洗濯物は土間に干そう。そうすれば陽子と顔を合わせずに済む。

帰宅した総司は、いつも通りの顔で「ただいま」と言って私に抱き付いて来た。少し、一歩だけれど、後ろに避けようとしてしまった。

「母ちゃんは?」

「もう寝たよ」

そう、と言いながらダイニングの小型テレビをつけ、ニュースを見始めた。私は夕飯のメニューを再度温め直し、総司の前に置いた。いつもの光景だ。

「今日は久しぶりに、一緒にお風呂入ろうか」

総司は大根の煮物を小さく千切りながらそう言う。中から汁が滲み出てくるのが、対面に座る私からも見える。

私は声に出さずコクリと頷き、席を立ち、二階へパジャマや下着を取りに行った。

いつもの様に、タオルを一枚、風呂場に持ち込んだ。

「俺が先に洗ってあげるよ」

私を椅子に座らせ、肩までの髪を丁寧にシャンプーで洗ってくれた。

その後、ボディソープを身体に撫でつけ、そのまま愛撫が始まった。

身体を後ろから抱きしめられ、脚と脚を開かされ、そこを責め立てられると私は痙攣するように動いた。指が挿入され、私の愛液が滲み出る。

それを合図に彼は胡坐をかいて座り、私を抱くように受け入れ、私は下から突かれた。

その時、まだシャンプーをしていない彼の髪から、いつもと違う匂いがした。急に現実に引き戻される気がして、私は動きを止めた。

「どうした?」

総司はもう頂点がすぐそこまで来ている様な苦し気に顰めた顔をしていたが、私は変に冷静になってしまった。

私が何も言わないのを良い事に、彼は私を突きあげるのを止めなかった。そのまま彼は果てたが、私は全く快楽を感じなかったし、後半は不快でしかなかった。

身体についたボディソープを洗い流し、自分で自分の秘部に指を突っ込み、洗った。何か、不快だった。

「気分が悪いから、先に上がる」

彼が何か言ったが聞こえなかった。いや、聞いていなかった。私は身体をさっと拭くと、パジャマの上にカーディガンを羽織って寝室へ向かい、すぐにベッドに潜りこんだ。

湯上りの総司がベッドに座って煙草をふかし始めたが、私は素知らぬふりをして背中を向けた。

キンモクセイの香り。冬に片足を、いや、両足を突っ込んでいるこの町で、キンモクセイが咲いているのを見た事が無い。

12.

あのスーパーに赴くのは毎回足が重い。なるべくあの母親がいないレジを狙って並ぶのだが、今日並んだ列は、あろう事にあの「こずえ」がレジを打っていた。

周りを見てどうしようか迷ったが、既に後ろにも列が出来ていて、他のレジも同じ状況だったので仕方なく、短くため息を吐き、その場に並んだ。

「いらっしゃいませ」

「どうも」

無言でバーコードを読み取って行く。三つ読み取った所でちらりとこちらを見た。三つ読み取った所で今度は着ているものを見た。財布を見た。鞄を見た。あからさまにむくれた顔をして現金をレジに仕舞い、つり銭を渡した。

普通にしていれば可愛い子だと思うが、このような態度では総司の目には止まるまい。

「どうも」

私は一言言ってその場を立ち去ろうとすると、こずえは一言私に言った。

「もてる男を旦那に持つと、辛いですね」

私は返事をせずに軽く一礼した。

店内は混み合っていた。町の中にまともなスーパーがここにしかないのだから仕方がない。買った物をエコバッグに仕舞おうにも、場所が開かずに立ち尽くしてしまった。

「ここ、どうぞ」

同じぐらいの年齢だろうか、この辺りの人にしては身綺麗にしている女性が、スペースを空けてくれた。

「あ、どうも」

私はそこへ歩いて行き、彼女と入れ替わりで籠を置いた。その時にふんわりと香った匂いに、覚えがあった。

キンモクセイ。キンモクセイの香りだ。

スーパーの自動ドアから出ていく女を目で追った。質の良さそうなキャメルのショートコートに、スキニーデニム、靴はブーティを合わせている。スーパーのロゴが書かれている半透明なビニール袋が浮いて見える。背が高く、スキニーデニムが様になっている。

私は重さなど気にせず、エコバッグに品物を詰め込むと、すぐに駐車場に出た。

キンモクセイの女が乗った軽自動車が発進すると同時に私はキーを回し、エンジンを掛けた。彼女が乗る車の後を追った。

何がしたいのか、自分でもよく分からなかった。彼女を追う事で、何か分かる事があるのかと言えば、家の場所ぐらいだろう。総司との関係なんて、分からない。でも、追わなければ。追って、何かを知りたい衝動に駆られた。

スーパーがある中心街を離れ、自宅の方向へ走る。途中、数回曲がり、道の途中で左ウィンカーが出た。そこには一軒家が立っていた。立派な門が立っている。車はそのまま門の中へ入り、私は後ろから直進してすり抜けた。

門柱には「森崎」という名前が書かれた白い陶器の表札が掲げられていた。

結局私は、総司を疑っている。彼があの日、女と関係を持ったのではないかと。その証拠を探そうとしている。探してどうなる?探して離婚を迫るのか?自分で何をしたいのか、さっぱり分からない。

ただただ、自分の愛する、自分だけを愛してくれていると思っていた総司が、誰かの物になる、誰かに触れられる、それが許せなかった。私の総司。私だけの総司。私だけを見て欲しい。他の誰も見ないで欲しい。

彼からの愛に溺れている。彼への愛に溺れている。この町には、彼を必要とする女が多すぎる。彼からの愛に溺れていいのは、私だけなのだ。

左手の薬指にはめられたプラチナの細いリングを指で撫でた。これがその、証だ。

ファンヒーターをつけ、炬燵に潜りこむ。ふと外を見ると、空から白い物が舞い降りてきたのが見えた。雪だ。この家に越してきて、初めての雪だ。東京で見る雪よりも一粒が大きく、力強い。私はこたつから抜け出して、土間の勝手口から外に出た。

上着も着ていないままなので刺すような冷たい風が身体を襲う。顔に雪がこびり付く。それでも私は空を見上げ、まるで自分にだけ降り注いている様に見えるその白い物体を眺めた。空高くから、猛スピードで私に落下する雪。時々顔のあちこちに落ちてきて痛いのだが、その光景の美しさに、動けない。

隣の家の掃出し窓が開く音がしたが、私はそちらを向かなかった。

「何やってんの、頭おかしいの?」

陽子は嘲笑うように言ったが、気にしなかった。

「雪がそんなに珍しい?東京の人は変わってるね」

そう言ってぴしゃりと窓を閉めた。

私は凍てつく寒さの中、暫く雪の自由落下を下から見上げていた。

「ただいまー。うわー、寒い」

二十三時を回った所で総司が帰宅した。作業着の上にボアがついたジャケットを着て、首をすぼめている。

私はそのジャケットを受け取ると、ボアについた雪を台所のシンクで払い、椅子の背もたれに掛けた。ヒーターをそちらに向け、乾くようにした。

「今日は積もるな。こっちに来て初めてだな」

用意した夕飯をテーブルに並べると、両手を合わせて食べ始めた。

私は彼の対面に座り、食べる様子を見るともなしに見ていた。彼は私の背後にあるテレビのニュースに夢中だった。

「何だ、また中日は負けかぁ。ここんとこ不調だなぁ」

大好きなプロ野球の結果を見ながらぶつくさ言っている。プロ野球ニュースが終わるとリモコンを操作してテレビを消した。

箸をかちかちと鳴らしながら「なぁ、エリカ、そろそろまた子供、作ろうよ」と言った。

私は返事が出来なかった。何故ならキンモクセイが香ってきそうだったからだ。

「子供、欲しくないか?」

不思議そうな顔をして小首をかしげる総司が可愛らしくて、私は下を向いて少し笑ってしまった。

「欲しいと思ってるよ。そうだね、そろそろまた、作ろう」

総司が「子供を作ろう」と言う相手は私だけなのだから。総司の子供は私しか産めないのだから。キンモクセイの香りなんて、私と彼の汗と愛液の匂いで掻き消してやる。

その夜ベッドでセックスをした。

彼は何度も「好きだ」「愛してる」と言葉で言い、それを身体で表現した。私もそれに応えるように、受け入れた。

シャワーを浴びに行った総司を、裸のまま布団に入って待っていると、総司の携帯電話がサイドテーブルでジジジと震えて光った。メールだろうと思いそのままにしておいたが、いつまでも震えが止まらないので着信と分かった。

出るつもりはない。液晶を見るだけ。暗い液晶に光る、黄緑色の文字を。

「森崎昌子携帯」

私は寒さの中に裸で放り出された子供のそれのように、震える手で携帯を掴み、通話ボタンを押した。

『あ、総司?昌子だけど。総司?総司?あれ?』

私は通話終了ボタンを押した。スーパーで聞いたあの声に間違いないだろう。キンモクセイの女。

間髪入れずにもう一度、電話が掛かってきたが、私は布団を頭からかぶり、その振動音が消えるまで堪えた。受け入れたくない現実が、足音を立ててそこまで迫っている。

振動が消えた頃を見計らって布団から顔を出すと、今度は短い振動があって、止まった。

やはり液晶には「森崎昌子携帯」の文字と、メールを示す封筒の絵。さすがにメールまで見ようとは思わなかった。

パジャマを着て、再び布団に入った。

シャワーを浴びて「寒い寒い」と言いながら二階に上がってきた総司は、携帯のライトが点滅しているのを見つけてか、素早く携帯を手にし、内容を確認している。

私は素知らぬ顔で「誰かからの電話?メール?」と訊くと、「この前家から送ってくれた奴からだ」とまるっきり嘘を吐いた。

嘘を吐かずに「森崎という女からだった」と言って欲しかった。その女と総司は何の関係も無い、と否定してくれれば、それで良かった。なのに、何故そこで嘘を吐くのか。

総司に背を向け、目を瞑る。滲み出る涙は重力の法則によって垂れて行き枕へと染み込んでいく。

翌朝、目が覚めた時に見た二階からの景色は圧巻だった。一面真っ白に染まっていた。太陽が昇らないので薄暗く、陰鬱な様子ではあるが、雪に慣れていない私にとっては胸の躍る光景だった。

カーディガンを羽織るとすぐに一階へ降りていき、適当なスニーカーを履いてパジャマのまま外に出た。白い雪はまだ降り続いている。上を見上げると、円錐型に沿って白い雪が顔をめがけて落ちてくるように見える。このまま白い雪に覆われて、真っ白になって、消えてしまえばいいと思った。昨日の夜の電話を思い出したからだ。

「何やってるの?」

起きてきた義母が玄関から不思議そうに顔を出していた。私はさっと赤面した。

「すみません、こういう光景が初めてなので、浮かれてしまって」

雪を踏み鳴らして玄関へ戻ると、「これから暫くは毎日見られるから。安心しなさい」と肩を叩かれた。

買い物から帰る頃には、雪は止んでいた。

車をバックで駐車し、荷物を運び出そうとすると「こんにちは」と声を掛けられた。陽子だった。

「どうも」

私はさも忙しそうに大げさにビニールの音をさせながら荷物を持ち、玄関へ向かおうとした。

ふと、森崎という女の事が気になった。陽子なら、何か知っているかも知れない。

「あの、森崎さんって、どういう方ですか?」

「森崎?」

彼女は目を真ん丸にして、驚いたような、嬉しい様な、待ってましたとばかりの顔をした。

「あれは総司の元カノ。見たの?」

「えぇ、スーパーで」

私は手に持っていたビニール袋を持ち上げてみせた。

「凄く綺麗な方でした」

「見た目だけね。ずっと一緒にいたよ」

彼女の言葉が飲み込めず、「へ?」と素っ頓狂な声を上げてしまった。

「同級会で少なくとも私達が帰るまではずっと、総司の隣にあの子がいた。まるで夫婦みたいに」

私が動揺する様が可笑しいのか、口を押えて笑いを堪えている。

「嘘だと思ったらうちの旦那にでも聞いてみるといいよ。同じ事を言うから」

何処かへ行く途中だったのか、家には戻らず、私の家の前を横切って歩いて行った。

陽子が森崎の事をあまりよく思っていない事は何となく判った。だからこそ、嘘を吐いているように思えない。きっと、同級会の席ではずっと、総司の隣に森崎がいたのだろう。ずっと。宴会が終わっても、ずっと......。

「たまには役に立つじゃん」

そこにいなくなった陽子に対して、口に出して言った。

誰もが総司を欲しがる。誰もが総司を独占したがる。私の、総司。

総司が森崎と何かあったかどうかなんて確証はない。それでも私は、自分以外の他の女が総司に触れる事が許せなかった。隣にいる事が許せなかった。

総司の周りには女が多ぎる。彼の隣には私がいれば良い。それで良いのに。

13.

子作りと称するセックスで私はあまり濡れず、総司は不満を漏らしていた。

「俺の事が嫌いになったのか?」

どれだけ総司の事を愛しているか、測れる単位があったらどんなに楽か。きっと振り切れている。

「ちょっと最近、疲れてるんだと思う」

私はそう言葉に出すと、本当に疲労感が襲ってきた。考え過ぎて、疲れているのだ。

「ストレスがあると子供も出来ずらいっていうしさ、こんな田舎じゃストレスもたまるだろうけど、本とか服とか、好きな物買っていいからさ」

物で癒される事はないだろう。何をもってすれば癒されるのだろう、この疲労感。

彼があの時、嘘を吐かなければ。いつでも正直な総司でいてくれたら。

彼が吐いた初めての嘘に、私はズタボロに傷ついていた。

降り積もる雪を圧迫するような音が近づいて来て、家の前で停まった。

この町ではインターフォンは使わない。誰かが玄関をガラガラとら開ける音がする。

「すみません」と声がした。声の主にピンときた。済まないと思っているなら来なければいい。

「はい、どなたでしょう?」

私は目の前に立つキャメルのコートを着た女に声を掛けた。

今日はスカートにブーツを履いている。この田舎で誰に見せるのか、謎だ。

彼女は「森崎です」と言い、私に深く一礼をした。

「何のご用件でしょうか?夫なら留守ですが」

そう言ったら帰って行くだろうと思い、私は身体を反転させようとした。

しかし女はその場を動かず、「奥様ですよね」と私に声を掛けた。

「総司の、奥さんでしょ?」

この女も、総司を呼び捨てるのか。気に入らない。

女は長く伸びた栗色の髪を耳に掛けた。持っていた小さな鞄を肩にかけ直すと、ふんわり、キンモクセイの香りがした。私はそれだけで眩暈がし、玄関の柱に少し凭れ掛かった。

私は返事の代わりに頷き、彼女の言葉を待った。

彼女は長い脚をクロスさせ、玄関のドアに寄り掛かった。とても、人の家に訪れている時の態度ではない。義母がいたら、烈火の如く怒っていたに違いあるまい。

私に何か言いたい事があって来た事は、火を見るよりも明らかだった。私を指名しているのだから。

「私、ずっと総司と付き合ってたの」

「それで?」

私は全く余裕が無かったが、少しでも余裕のあるところを見せようと、少し頬を緩めたが、うまくいかなかった。

「総司が東京に行く事になっちゃったから別れたの」

「はぁ」

喧嘩別れじゃなかった、そんな事が言いたいのだろう。

「意味分かる?お互い思いを残したまま別れたの。それが再会したら、どうなるか、あなたにも分かるでしょ?」

私は腕を組んだ。結局、彼らの思いは再燃した、と言いたいのか。

釈然とせず「あの、はっきり言ってください。回りくどくて分かり難いんで」と言うと「頭悪いの?」と顔を顰められた。

顔を顰めた彼女は、素の美しい彼女とは比べ物にならない位、凶悪で、醜悪な顔になった。

「あなたじゃない。私が、総司の妻になるの。ずっと約束してたの。あなたと総司が出会う前からずっと」

私が何と言ったら彼女は帰ってくれるのだろう。思考回路を巡らせる。「どうぞ総司を差し上げます」とでも言えば良いのだろうか。

平常心を保とうとする自分がいるのに対し、酷く狼狽する自分が並列に並んでいて、彼女から紡がれる言葉に恐れおののいている。

「離婚して。いっその事死んじゃって。総司の隣を明渡して。消えて欲しいの」

消えて欲しい。その言葉に私の張りつめていた糸が切れ、足元が崩れた。その場に座り込んだ。

「何、何なの、あなた達は。こぞって総司総司って......」

彼女の顔すら見る事が出来ない。三十を手前にした女にしては短すぎるそのスカートのすそを見つめていた。スラリと伸びる、細く長い脚。総司の隣にいたら映えるだろうと思うとまた、吐き気がする。

「アンタこそ、そんななりで良くもまぁ総司の嫁になれたね。総司の目も狂ってたんだろうけど」

玄関に並べてあった靴の中の、私のパンプスが乱暴に蹴りあげられ、片方が玄関の上り框に乗り上げた。

「総司を一人にして。あなたは消えて。東京に帰るなり死ぬなり、自由にして」

森崎はそれから踵を返し玄関をピシャっと閉めて出て行った。

車のエンジン音の後に、雪を踏む音がゆっくり、ゆっくりと聞こえてきて、やがてエンジン音と同化し、遠くへ去って行った。

私は暫くその場を動けなかった。冷たいフローリングにへたり込んで、体中が冷えて痛かった。蹴られたパンプスは、総司と一緒に靴屋に行って買ってもらった物だった。

「死んじゃって」

私が死んだら総司は一人になってしまう。私を愛する総司が、一人になってしまう。そんなのは可哀想だ。彼は私を愛しているのだから。

心から冷え切った身体を何とか動かし、パンプスを片付け、二階へと上った。学生時代に解剖学を学んだ。その本を手に、ベッドの縁に座った。

人間の首から上の構造を見た。筋肉の付き方、血管、気道。こんな風にできているのか。本当はメモに取りたいぐらいだったが、今日は頭の中にインプットした。

14.

「じゃぁよろしく頼むね、エリカちゃん」

義母は泊りがけで友人と旅行に行くと言う。私は義母を見る最期になるかもしれないと思い、玄関先まで見送った。「いってらっしゃい」

玄関の前につけた黒いタクシーに乗り、義母は旅行へと出かけて行った。

「玄関まで見送るなんて珍しいな」

総司は茶の間でミカンの皮をむきながらテレビを観ていた。年の瀬が迫っている事もあり、特番ばかりで「観たい物が無い」とぼやいている。

「ミカン、もう少し持ってこようか」

私は土間へ行き、ミカンが入った段ボールから、カゴに五個、ミカンを入れた。

不意に、近くにあった大きなビニール袋が目に入った。人が一人入る事が出来る位はあるんじゃないかと思う、大きな袋だった。その隣には台車。お義父さんが農作業に使っていたのかもしれない。

炬燵の天板にミカンを置き、その場に座った。観たい物が無いと言いながらもお笑い芸人が何人も出てくるくだらないバラエティを観て大笑いしている。

私は笑っている彼の横顔を見ていた。女たちを引き付けて止まない彼の端正な顔。大笑いしたって崩れない。

中には彼の身体に惹かれている女だっているのだろう。彼のセックスはとてもいい。森崎もきっと、彼のそこにも夢中なのだろう。陽子だってきっと、もっとしたかったんだと思う。

そして何より、誰にでも優しい。逆にそこが仇になっているのだ。彼自身気付いていないが。

「ねぇ、今日は一緒にお風呂に入れるね」

私もミカンの皮を少しずつ剥きながら、番組に釘付けになっている彼に話しかける。

「え、風呂?あ、そうだね。母ちゃんいないし。派手にやっときますか!」

私は少し俯いて、静かに笑った。派手にやるのは、私の方だ。

「ねぇ、私のどこが好きなの?」

夕飯はカレーにした。総司が好きな、牛筋が入ったカレーだ。

「何、急にそんな事訊くの?」

カレーとご飯をスプーンで混ぜながら、「何となく聞いておこうかと」と言うと彼は「うーん、沢山あるけどなぁ」と応えに窮していた。

「何となくだよな、色んな相性がいいと言うか、好きな物が似てたり、タイミングが似てたりっていう、本当に何となくなんだよ。でも、本当に好きだよ」

子供の様にニコっと笑いかける彼の笑顔が、もうすぐ見られなくなると思うと、胸が苦しくなる。

「お代わりちょうだい」

総司からお皿を受け取り、ご飯を盛り付け、カレーをかける。お肉を多めに盛った。

「俺、同級会に行って思ったんだ。やっぱり誰よりもエリカがいいってさ」

この期に及んで決心が揺らぐような事は言って欲しくなかった。それでも、彼も私と一緒にいる事を望んでいる事に、変わりはないか。そう判断した。

「私も、総司と、ずーっと一緒にいたい。死んでも一緒にいて欲しい」

「死んでもって何だよ」

笑った拍子に口の端からぽろりとご飯が零れ出てきて、それを拾って口の中に入れる彼の姿がとても幼く見えて、儚くて、消えそうで、私の手の中に入れておかなければと感じる。

「死ぬ時は一緒だから」

そう言って私が笑いかけると「何だよそれは」と訝しげに、でも笑うのだった。私はうまく笑えたか、自身がない。

15.

今日は先に総司が風呂の椅子に座った。私は風呂に持ち込むタオルで包丁を巻いて持ってきた。それを総司の背中側に置いた。

「じゃぁ髪洗うね」

シャンプーを手に取り、丁寧に泡立て、彼の髪を洗う。

ハリのある髪が指の隙間に入り込む。彼の感触をこの手に覚え込ませる。

シャワーで流し、彼は顔に掛かったお湯を手のひらでパッと払った。

鏡越しに見えた総司は、恐ろしく綺麗だった。

ボディソープを手に取る代わりに、タイル張りの床に置いた包丁をタオルの中から出し、手にした。

「私もすぐ行くから」

耳元でそう囁き、彼の喉へ刃を滑らせた。

鏡越しに見える彼の目は見開かれ、ぱっくりと切り裂かれ血の滲み出る喉から「何で」と声にならない息が吐き出された。

「私以外の女が総司にまとわりつくのを見てるのは、苦しいの」

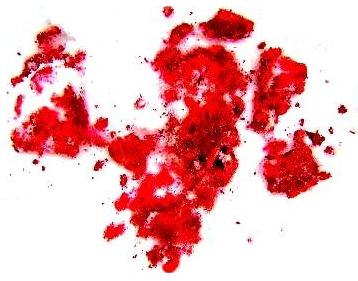

頸動脈の辺りに刃をあて、手前に引くと、驚くほどの勢いで赤い液体が噴出する。

「総司と二人きりの世界で生きていきたいの。私、森崎さんに死んでって言われたんだから。死ぬなら総司と二人で死にたいの」

鏡越しの彼はずっと目を見開いたまま、時折飛んでくる赤い飛沫に顔を染めている。彼は自分の身体を支えきれなくなり、私の方へ背中を向けて倒れ込んできた。椅子が、ひっくり返る。

私の膝を枕に、彼は力を振り絞って私に手を伸ばしてきた。その手を両手で握る。まだ温もりのあるその手を頬に当てると、涙が溢れ出てきた。

血飛沫だらけの彼の顔に、私の涙が次々に落ちる。よく見ると彼の目からも涙が出ていて、私の涙と一緒になってタイルへ落ちていく。

「すぐ行くから」

握った手を頬に寄せたまま、暫く目を瞑る。噴出する音が徐々に小さくなる。もう、彼に意識はない。血で染まった彼の唇に、上下逆さまに、深いキスをした。

それからシャワーで彼の身体を綺麗に洗い流した。なかなか出血が収まらない。目蓋を閉じ、口を閉た。頭から肩、腰、性器、太腿、脚。順番に撫でて行く。彼の身体を、こうして自分に刻み付ける。

私は自分の身体をシャワーで流した。鏡を見ると、彼の血飛沫がかなり飛んでいたことが分かった。暖かな血液は、顔に飛んできても気付かなかった。これが彼の温もりだったのだと知る。

自分に掛かった総司の血液を全て洗い流し、裸のまま土間に入った。土間の気温は外の気温と大差なく、長くいるとそのまま死んでしまうのではないかという位だった。そこから大きなビニール袋と台車を風呂場まで運んだ。

ビニール袋を持って風呂場に再び入り、彼の大きな体を包んだ。硬直していない彼の身体はだらりとして動かし難く、足先から折りたたむ様にして、ビニール袋に押し込んだ。

七十キロぐらいあった彼の身体を、何とか台車に乗せる事が出来た。あと一息。ビニール越しに彼の裸体が見える。シャワーの温かさの為か彼にまだ体温が残されているのか、ビニールの中が結露する。

土間まで来ると、横型の大きな冷凍庫の扉を開いた。白く儚い冷気が、外気に溶けて、消えて行く。

冷凍庫の壁面を使いながら、総司の身体を持ち上げていき、何とか冷凍庫の中に入れた。ドスっと音がした。

ここで一度お別れだと思うと、また涙が零れてきた。実体のある総司とはお別れ。ビニール越しに、彼の髪を撫でる。頬を撫でる。膝を撫でる。こんな形だった。こんな温もりだった。全てを覚えておこうと、記憶しておこうと、触れる事が出来る場所は全て触った。何度でも。

「後で行くね」

冷凍庫の中に闇を作った。暫く彼はここから出る事はないだろう。良いのだ、私が後から行くのだから。

私は風呂場にもう一度戻り、壁に飛び散った血液を全て洗い流した。生臭い匂いも、彼を形作っていた物だと思うと、そう悪くはない。包丁も綺麗に流し、全ての物を、あった場所に戻した。

私は用意してあったパジャマに着替え、ダウンジャケットを羽織った。

「じゃぁ、行くか。総司の所に」

誰もいない部屋で、私は口に出して言った。

二十一時を回った所だった。玄関のカギを内側から閉めた。足元にあった一足のスニーカーを手に持ち、茶の間のファンヒーターを止めた。

キッチンが綺麗に片付いている事を確認し、土間へ向かった。

冷凍庫のドアに、一度だけ口づけをした。ひんやりとした感覚が、唇を痺れさせる。

16.

「今行くからね」

土間からスニーカーを履いて外に出る。畑には雪が積もっている。隣の家を見ると、カーテンが閉められていた。見られずに済む。

雪の上を歩くとザクザクと音がする。すぐにパジャマのズボンの裾が濡れてきて、脚がじんじんと痛む。それでも山の中を目指して歩く。

後ろを振り返る。結構な距離を歩いた。家の灯りが遠くに見える。もう、脚の感覚はない。スニーカーにも水が染みている。私はそこで、ダウンジャケットを脱いだ。こんなものは必要ない。私は、総司と同じ、冷たい冷たい場所で、お互いの温もりだけで生きて行くんだ。

パジャマ姿のまま、山の中へと入って行く。木々が覆いかぶさるせいで、三日月は見えなくなった。まだまだ力は有り余っている。もう少し。もう少ししたら私も、総司の隣に着くから。

辺りが漆黒の闇に包まれ、民家の一つも見えなくなった頃、私は歩く事さえできなくなり、雪の上に座り込んだ。すぐに着衣が水分を吸い込み、身体が冷たくなる。少しずつ、少しずつ、彼に近づく。少しずつ。意識がなくなればもう、総司はすぐそこだ。

「すぐに行くからね」

朦朧とする意識の中で、総司が私に手を伸ばしている。

「もうそこまで来てるから」

きっと声にならないだろう。冷たく仄暗い闇の中の、暖かい彼の隣に、私はもうすぐ辿り着く。

FIN.

宜しければご感想、誤字脱字報告等お寄せください。

|