3.

義母は大体十九時前には帰宅する。数日前までは総司も同じぐらいに帰宅し、一緒に夕食を食べていだが、数日で一変した。

総司の帰宅は二十二時を超えるようになった。社長なんだ、当たり前だ。すっかり冷たくなった干物をレンジで温め、味噌汁と野菜、お米と共に出す。

「なーんか、東京にいる時より忙しくなりそうだよ」

総司はホッケの骨をするりと剥がしながらボヤく。

温め直しても美味しいようなおかずを、何か考えておかないと、そう思い、近くにあったレシートの裏にメモを取る。

「そう言えば、産院は決めたの?」

ホッケを突つく手を休めて、対面に座る私の顔を覗き込んだ。

「うん、電話してみたら、空きがあるって。城内病院ってとこ」

「まじでか」総司の顔がパッと明るくなる。

「俺が産まれた所だ」

「そうなんだ」

私もつられて笑顔になった。最近は悪阻も落ち着いて来て、ようやっと笑顔が出せるようになった。

「とりあえず悪阻も治まった事だし、明日にでも病院に行ってみる事にするよ」

実家からそう遠くない場所にある病院で、車であれば十分で着くだろう。私は総司のクラウンに乗り、総司は会社の軽トラや営業車に乗って仕事に出ていた。

この辺りで暮らすには、車が必須だ。缶ジュースの販売機すら、近くにはない。

車を走らせていると、戸建の建築現場を通りかかった。青山建設、と屋根の上から暖簾の様に旗が降りていて、夏の終わりの風にはためいていた。目を凝らすとそこには総司と、頭一つ分背の低い、作業着を着た女性が、何とも親しげに話していた。笑いながら彼女は総司の肩を押した。私の総司に触れている......。

車でその場を走り抜けた。クラクションを鳴らして存在を教えようと思ったが、やめた。

病院は、この町の規模にそぐわない様な大きな総合病院だった。私は東京で発行された母子手帳を手に、受付を済ませた。

「青山さん」

ナースに呼ばれ、診察室へ入ると、縁が下部にしかついていない洒落た眼鏡をかけた女医が座っていた。

「東京から来たのね」

彼女はボールペンを肩にトントンと叩きつけながら、まだ空欄だらけの母子手帳を見ている。

「とりあえず赤ちゃんの状態を見ますから、隣の部屋に入ってください」

そう言われて隣のドアに入ると、東京でも同じだった、上下に動く内診台と、中途半端な丈のカーテンが引かれていた。どこもかしこも、薄いパステルピンクの様な色でまとめられている。

「下半身は裸で、台に乗ってください」

ナースから声が掛かった。

普段なら総司相手でも恥かしいこの間抜けな格好が、胎児のためなら平気になるのが不思議だ。

「うん、もう少し足を広げて」

超音波画像を撮るための機械が挿入される。気持ちの良い物ではない。

「うん、あぁ、そうね。わかりました。じゃあ支度して、また隣の診察室に入って下さい」

ジジジと画像を印刷する音が聞こえた。

あっという間に内診を終え、私は身支度を整えると、ノックして隣の診察室に入った。

女医は一度細い中指で眼鏡の位置を直し、手にしていた黒と白の超音波画像を私に見せた。

「ここが子宮。こっちが卵巣。これが赤ちゃん。残念ながら赤ちゃんは子宮にはいないの.

分かるかな」

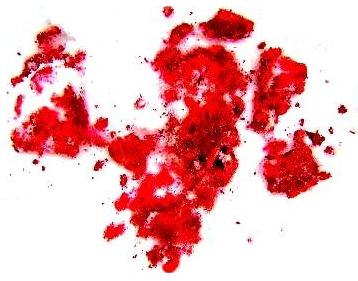

全身の血の気がさっと引いて、身体の中を何か冷たい物が通り抜けていくのを感じた。

「子宮外妊娠、ですか?」

「そうね」

女医は慣れているのだろう。狂おしい程に落ち着き払っている。

「このまま胎児が体内に吸収されてしまう事もある。それなら心配ないんだけど、出血を起こす事もある。そうするとあなたの身体にも危険が及ぶ」

大出血を起こして、いっその事死んでしまったらいい。瞬間的にそんな風に思ってしまった自分が恐ろしかった。そう考えてしまうぐらい、狼狽していた。この狼狽を目の前の医師に伝える術を、私は持っていない。

「どうする?オペするなら予約を取らないといけないけど」

「少し、待って見ます。一週間後ぐらいにまた来てみます」

私は女医の返事も聞かずにふらふらと席を立ち、俯いてドアへ向かうと、ナースがドアを開けてくれた。

まだ胎児はお腹にいるのだ。一日でも長く一緒に......。

待合室で待つ、お腹の膨れた妊婦が、自分の仲間だった人間が、急に自分の敵に回ったような気分だった。私の赤ちゃんに残された時間はもう、残り少ない。

クラウンのサイドミラーに、トンボが一匹止まっていた。手で追い払った。

総司より先に帰宅した義母に、この事を伝えた。

義母は目に涙を貯め、「エリカちゃん」と私の手を握った。

私は涙すら出なかった。何しろまだ子供は、胎児はこのお腹の中にいるのだ。部屋を間違えただけなのだ。

「突然出血したりなんかで、ご迷惑をお掛けしたらすみません」とだけ伝え、夕食の支度に戻った。その日の義母との食卓は、一切会話が無かった。

二十時頃、総司が帰ってきた。急いで帰って来たらしい事が、息の弾み具合で何となく判断出来た。顔をみるなり「赤ちゃんはどうだった?」と頬を紅潮させて私のお腹に視線を向けた。

彼の期待に胸を膨らませた顔を見た私は、涙が込み上げて来て、彼に抱きつき,

しゃくり泣いた。

「な、何、どうしたの?」

彼は私の背中をさすり、落ち着かせようとするが、私の嗚咽は高まるばかりだった。

「赤ちゃんが、生まれる事が、出来ないの」

「へ?」

「子宮外妊娠なの」

総司は私が妊娠してから、妊娠に関する本を一通り読んだ。子宮外妊娠についても知識はあるのだろう。

私を抱いたままで、「運が悪かっただけだ。誰も悪くない」と、頬を寄せた。

「一度妊娠出来たんだ。次がある。また赤ちゃんを作ろうよ」

そう言って私の涙を親指で拭ってくれた。しかし総司の目にも、光る水分が震えている事に気づいた。総司の赤ちゃんが消えてなくなるなんて。

作業現場で楽しそうに話す女性社員と総司の事なんて、スッカリ忘れてしまっていた。

|